【摘要】司法会计鉴定在刑事诉讼活动中有着广泛的应用和重要的地位,因其具有较强的专业性和权威性,被称为“证据之王”。根据实际现状来看,鉴定意见存在的问题并不少,不过由于辩护人往往司法会计专业知识所限,对司法会计鉴定的质证却往往流于形式或者陷入数据的海洋中迷失方向,总体上对司法会计鉴定的质证质量不高,司法会计鉴定意见“低质量、低质疑、高采纳”的情况较为突出。笔者将实务中司法会计鉴定存在的常见问题作为剖析对象,希望能够为司法会计鉴定的质证技巧提供场景化的应用思路。

01实务中司法会计鉴定意见的现状

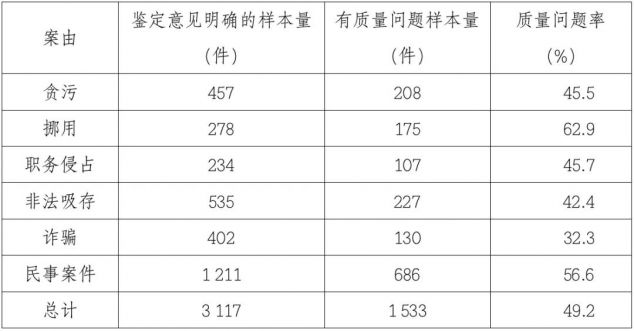

根据司法部《司法鉴定执业分类规定》的定义,司法会计鉴定是指“ 运用司法会计学的原理和方法,通过检查、计算、验证和鉴证对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料等财务状况进行鉴定。”司法会计鉴定在刑事诉讼活动中有着广泛的应用和重要的地位,因其具有较强的专业性和权威性,被称为“证据之王”。根据中国政法大学司法会计中心研究员章宣静对2012年至2016年的裁判文书中涉及司法会计鉴定意见的文书进行研究分析,统计出鉴定意见的问题问题如下表:

除去民事案件,在刑事案件中,鉴定意见明确的样本量为847个,有质量问题的为457个,质量问题率约为44.44%,接近总量一半左右,但是这些样本中律师对鉴定意见的质疑率仅仅为17%,鉴定人出庭率约为2.45%。同时,司法会计鉴定意见的采纳率是很高的。根据山东政法学院商学院韩飞基于中国裁判文书网 2014 年的期间样本分析,“在全部946例样本中,917例司法会计意见被审理法院采信,29例未被审理法院采信,司法会计鉴定意见的采信率高达97%,而没有采信司法会计鉴定意见的比例仅为3%。”

由此可见,“证据之王”司法会计鉴定意见的低质量、低质疑、高采纳情况比较突出。作者结合自身办理案件情况,对司法会计鉴定意见中的常见问题进行梳理,并总结出质证审查的一些思考,以期供实务参考。

02实务中司法会计鉴定存在的典型问题

常见问题一:“以鉴代审”,对法律问题发表鉴定意见

常见表现:“我们的鉴定意见为:某某虚开的增值税专用发票数额为:xxxx元”“我们的鉴定意见为:xxx隐匿的xxx公司x年至x年的会计凭证数额为:xxxx元”

根据司法部对司法会计鉴定的定义,司法会计鉴定的鉴定对象是“财务状况“,不能鉴定需要审判活动自由心证形成的法律判断。《刑诉解释》第八十五条规定:“鉴定意见具有下列情形之一的,不得作为定案的根据: (一)鉴定机构不具备法定资质,或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的;”最高人民检察院《司法会计工作细则》第二十四条规定:“(一)鉴定意见不得超出委托要求范围;(三)鉴定意见不应涉及对定罪量刑等法律问题的判断。”

实务中,《鉴定意见书》常常出现对法律问题进行判断的情况。笔者承办的案例中出现过“xxx虚开增值税专用发票鉴定意见书”,“xxx隐匿会计凭证鉴定意见书”“我们的鉴定意见为:xxx隐匿的xxx公司x年至x年的会计凭证借方发生额”这样的表述。

这是一个比较常见但是严重的问题,被告人是否构成犯罪是一个需要法庭审理评判形成内心确认后作出的法律判断,不是司法会计鉴定可以鉴定的范围,司法会计鉴定只能就财务状况出具意见,不能就法律问题发表意见,这样的鉴定意见超出了其法定范围,严格按照《刑诉解释》第八十五条规定,这样的意见是不能够作为定罪依据的。

质证思路:对《鉴定意见书》的标题和“鉴定意见”部分进行重点审查,判断其鉴定意见是否对法律问题作出判断。

常见问题二:将鉴定材料本身作为鉴定对象

常见表现:“《鉴定聘请书》:特聘请你对xxxxx公司财务资料进行全面鉴定”或鉴定意见超出提出的鉴定事项范围

同上,司法会计鉴定的对象是财务状况,不是会计资料等鉴定材料本身,《刑事诉讼法》第一百四十六条“为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定”。

《司法鉴定执业分类规定(试行)》(司发通[2000]159号)第九条规定:“司法会计鉴定:运用司法会计学的原理和方法,通过检查、计算、验证和鉴证对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料等财务状况进行鉴定”。

从上述规定我们可以明确,司法会计鉴定的对象是“财务状况”“专门性问题”。同样一份鉴定材料,根据会计凭证记载的财务数据反映的财务状况、鉴定材料本身的真实性、凭证上面的签名、指纹等不同的专门性问题,可以进行不同种类的司法鉴定,但是司法会计鉴定的任务针对的专门性问题是“财务状况”。

质证技巧:注意审查《鉴定聘请书》或者指定书等文书以及《鉴定意见书》中“鉴定事项“部分,明确其是否超出提出鉴定的范围。

常见问题三:鉴定人的“资质”和“资格”争议

常见表现:鉴定人是否需要同时具备“资质”与“资格”

在实务中,针对鉴定人的资质和资格是质证的重点,是常常出现争议的地方,以计某某涉嫌职务侵占罪为典型案例,张家口市中级人民法院作出的二审判决书中认为:“一审认定被告人计xx构成职务侵占罪的关键证据之一即《张家口xx司法会计鉴定中心司法鉴定意见书审查意见书》中,两名签字鉴定人之一无《司法鉴定人执业证》,不具有司法鉴定资格。该鉴定违反了《司法鉴定程序通则》中应当有两名鉴定人员共同进行鉴定的相关规定,属程序违法,故该鉴定意见不能作为定案的证据使用,上诉人及辩护人提出的该上诉理由及辩护意见予以采信。检察员所提张家口xx司法会计鉴定中心出具的会计鉴定是由注册会计师作出的,符合刑事诉讼法的规定、具有法律效力,应当作为定案依据的出庭意见不能成立。”据此认定该案证据不足,宣告被告人无罪。

对此,一种意见认为:《刑事诉讼法》仅规定“有专门知识的人进行鉴定”,全国人大常委会的决定也只规定 从事“四大类”鉴定,必须取得鉴定“资格”,不应当要求“四大类”以外的鉴定具备比如“注册会计师”“注册评估师”等“资格”,因此,在刑事诉讼活动中,不强制要求同时具备鉴定资质和专业资格。另一种意见认为:司法部《司法鉴定程序通则》第十八条规定: 司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。《司法鉴定程序通则》是依据全国人大常委会《决定》制定实施的,与刑事诉讼法的规定并不冲突,司法会计鉴定要解决的是“财务状况”这个专门性问题,应该把鉴定人的专业资格也纳入审查对象。

笔者赞同第二种意见,司法会计鉴定,尤其是刑事诉讼活动中的司法会计鉴定往往作用关键,影响重大,专业性很强,应当对其作为证据适用提出更为严格的要求。

质证思路:审查鉴定人“资质”的同时,审查鉴定人是否具备该鉴定事项执业“资格”

常见问题四:鉴定的程序、方法不符合规定

常见表现:鉴定意见仅依据电子会计记账软件形成。

随着信息技术的发展,用友、金蝶等会计记账软件在企事业单位中的应用越来越普遍,进行司法会计鉴定的刑事案件涉及的时间跨度和数额往往较大,纸质的凭证数量较大,出于方便,鉴定人在鉴定过程中常常会直接从会计记账软件中提取的记账凭证、会计账簿、会计报表等进行鉴定。以笔者办理的案件为例,该案中《鉴定意见书》中记载的鉴定方法是:“根据电子财务软件账套中的记账凭证逐笔统计各会计科目借方金额、贷方金额”。

这样的鉴定方法是存在重大瑕疵的,《会计基础工作规范》第五十条 “会计机构、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。”该案中鉴定人的鉴定方法是将会计记账软件中的数据与纸质的记账凭证进行比对统计出来的,没有核对原始凭证。原始凭证是数据来源的基础,记账凭证只是一种对原始凭证的表述,只有原始凭证才能证明经济业务的发生或完成情况,记账凭证、会计账簿、会计报表都是依附于原始凭证而存在的,不能独立证明经济业务的发生或完成情况。因此,没有原始凭证支撑的记账凭证、会计账簿、会计报表等电子财务会计资料证据,不能成为司法会计鉴定的根据。没有原始凭证支撑的电子证据,不能成为司法会计鉴定的根据。

质证思路:司法会计鉴定中,在审查《鉴定意见书》的时候,注意审查其意见书中记载的“鉴定过程”部分,其方法是否严谨,是否符合规范,避免在律师普遍不擅长的浩渺的财务数据中迷失方向。

常见问题五:鉴定材料合法性、真实性存疑

常见表现:鉴定材料收集、扣押过程和接收过程不规范

在实务中,这个问题可以分为两类:一是侦查机关的扣押过程不规范,二是鉴定机构接收过程不规范。《刑事诉讼法》解释第三百五十九条规定:“扣押物品,应当登记并写明物品名称、型号、规格、数量、重量、质量、成色、纯度、颜色、新旧程度、缺损特征和来源等。《司法鉴定程序通则》第十二条规定:“委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料,并对鉴定材料的真实性、合法性负责。”司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的名称、种类、数量、性状、保存状况、收到时间等。

笔者办理过的案件中,出现过侦查机关扣押会计凭证时出具扣押清单记载会计凭证的数量为“20袋”,类似的还有侦查机关或者鉴定人对扣押、接收的会计凭证数量记录为“箱”“盒”等等,这些都不是会计凭证的计量单位,而是包装物的计量单位,鉴定材料的数量是不具体不明确的,不能排除人为改变具体数量的可能性,鉴定材料的同一性不能得到保证,取证的合法性和鉴定材料本身的真实性均存疑。

质证思路:实务中,会计凭证的扣押往往数量很大,对会计凭证的扣押程序容易出现疏漏,可以重点审核扣押程序是否规范,是否记载清楚,签章是否完备,保管、接收是否按照规范,是否有可能受到污染或者混同等。

03提升司法会计鉴定质证质量的思考

司法会计鉴定的总体质量不高,律师针对司法会计鉴定的质证意见质量不高,作者认为主要原因还是法律专业和司法会计鉴定两个专业之间跨度较大,相互之间的专业壁垒较高,鉴定人的法律知识不足,辩护人、公诉人乃至法官的会计知识不足。就司法会计鉴定而言,辩护人和鉴定人在司法会计鉴定活动中实际上形成了间接或直接的实质性对抗。实际上,要求辩护人跨专业去学习没有问题,优秀的律师都具有好学的品质,但是要学到和鉴定人同样水平终归太难,毕竟辩护人很难有机会积累足够司法会计鉴定的实务经验,很难逃出纸上谈兵的困局。

不过,有没有什么“方便法门”呢?作者总结了自己的质证经验得出两个心得:一是把会计问题法律化,辩护人可以尽量把司法会计问题带离不熟悉的领域,把由会计鉴定知识组成战场引向自己的主场,也就是法律知识组成战场,司法部的《司法鉴定程序通则》和最高人民检察院的《人民检察院司法会计工作细则(试行)》是非常好的切入点,从程序上和法律事实上对司法会计鉴定进行辩护人最擅长的审视,实际上作者在本文中总结的常见问题大多是程序问题造成的证据“三性“问题,证据的“三性”问题不是公诉人或者鉴定人可以通过专业概念规避的问题,尤其是用专门针对司法会计鉴定的程序规定,有“以子之矛攻子之盾”的作用;二是从原理和逻辑的角度去学习、理解司法会计鉴定。可以全面深入的学习《会计法》《会计基础工作规范》《会计档案管理办法》等,如果不能深入,至少做到全面理解最基础的概念,比如“财务”和“会计”的概念有什么区别,“原始凭证”和“记账凭证”是什么关系,搞清楚电子财务账套的基础运行方式等等,从逻辑原理的角度来理解司法会计鉴定,本文的“常见问题四”就是基于这些基础原理的理解在实务中提出的质疑。

这两种方式在作者对司法会计鉴定意见进行质证时或者鉴定人出庭接受质询时都比较有效的避免辩护人被鉴定人用各种专业概念给拖进混沌而陌生的泥潭,但是如何在法庭上全面瓦解司法会计鉴定的专业意见还是需要日积月累的专业知识和精益求精的刻意练习。

拓展:刑事案件中的司法会计鉴定应当是“委托”“指派”还是“聘请”?

《刑事诉讼法》第一百四十六条:“为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。”

司法部《司法鉴定程序通则》第十一条规定:“司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托。”

最高人民检察院《人民检察院司法会计工作细则(试行)》第十条规定:“委托单位或部门需要进行司法会计鉴定的,应当填写委托鉴定书。人民检察院各业务部门向上级人民检察院或者对外委托鉴定时,应当通过本院或者上级人民检察院检察技术部门统一协助办理。未设置检察技术部门的,由承担检察技术工作的部门协助办理。”

《刑诉法》的表述是“指派、聘请”,但是也有其他规定表述为“委托”,那么在刑事诉讼活动中的司法会计鉴定到底应该是是“委托”“指派”还是“聘请”呢?笔者认为,《刑事诉讼法》的规定是比较严谨的,不同于民事诉讼活动,刑事诉讼活动中鉴定人进行鉴定活动只能是指派或者聘请,而不是委托,因为有委托就意味着有代理,鉴定机构显然是不能代理侦查机关或者公诉机关行使侦查权的,这显然也是与鉴定人在刑事诉讼活动中独立、客观、公正的地位是不相符合的,上述几处不同的规定本身并不实质冲突,《通则》和《细则》并未限定其只在刑事诉讼活动中适用。因此,刑事案件中的司法会计鉴定应当是指派或者聘请,而不能是委托。

作者|徐飞律师

四川恒和信律师事务所