作者:徐飞、李润声

本文获2024年四川省律师协会刑事辩护协会2024年年会“优秀论文奖”。

【内容摘要】袭警罪自《刑法修正案(十一)》正式确立以来,作为独立罪名在司法实践中得到广泛应用,旨在通过法律手段强化对人民警察依法执行职务的保护,以及维护国家执法权威和社会秩序。然而,随着该罪名的适用,一系列理论与实践问题逐渐显现,特别是在轻罪治理与刑事辩护方面,如何平衡国家权力与公民权利、如何精准界定暴力袭击的标准、以及如何合理适用缓刑等问题,成为了亟待解决的重点。本文旨在通过对袭警罪司法适用现状的实证研究,分析当前袭警罪案件在定罪量刑中存在的问题,如量刑失衡、暴力袭击认定标准模糊等,并在此基础上探讨基于轻罪治理原则的刑事辩护策略。

【关键词】袭警罪;刑事辩护;轻罪治理;暴力袭击

一、袭警罪的司法适用现状

(一)案件数量与地域分布特点

本文的样本选取自“Alpha案例库”搜索平台(https://alphalawyer.cn/),笔者以“袭警罪”作为全文搜索关键词,限定案件类型为“刑事案件”,文书类型为“判决”,裁判日期为“2021年3月1日至2024年10月23日”,经剔除无效、重复样本后得到的检索结果为一审判决书1956份,二审判决书7份。

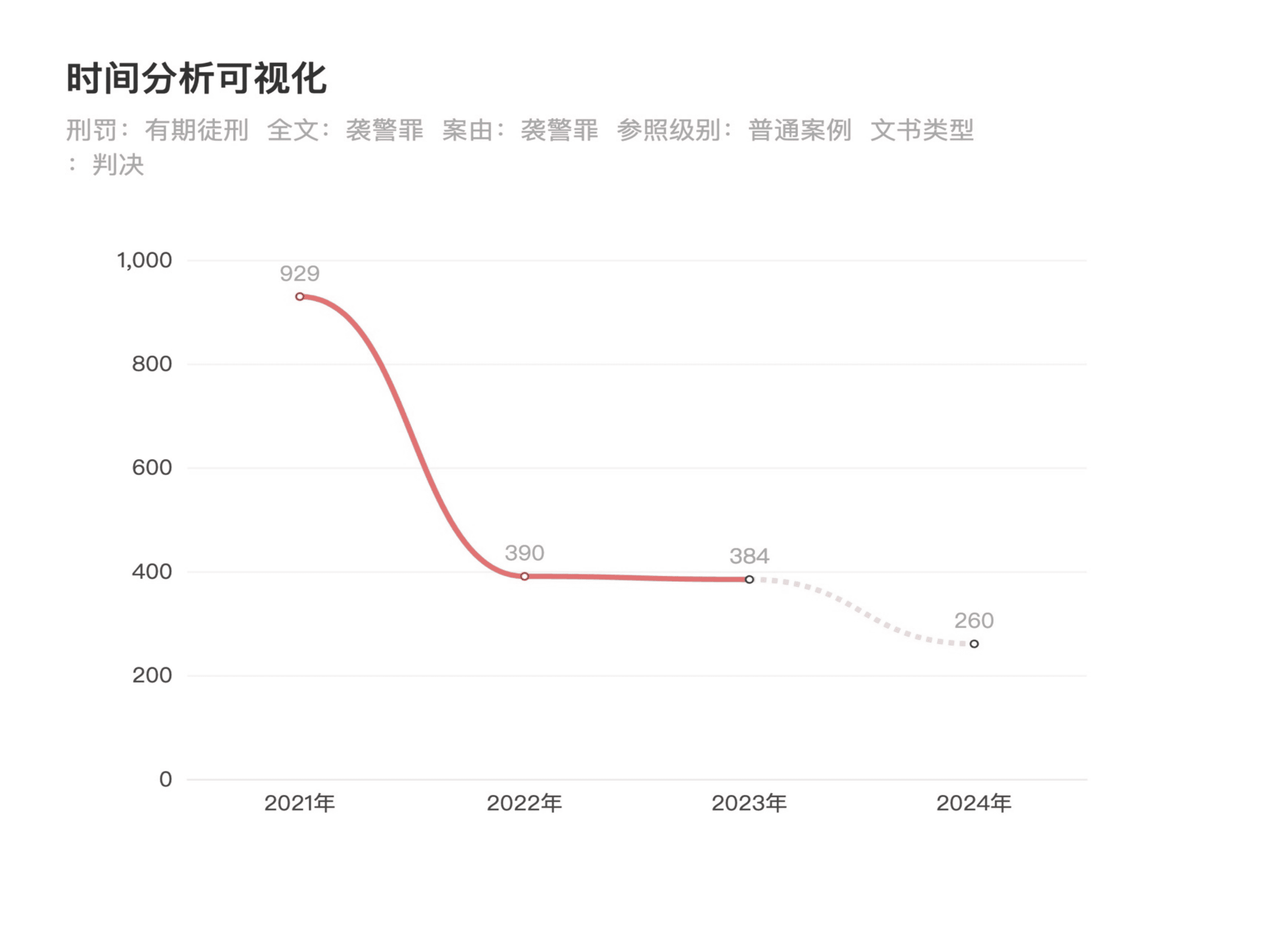

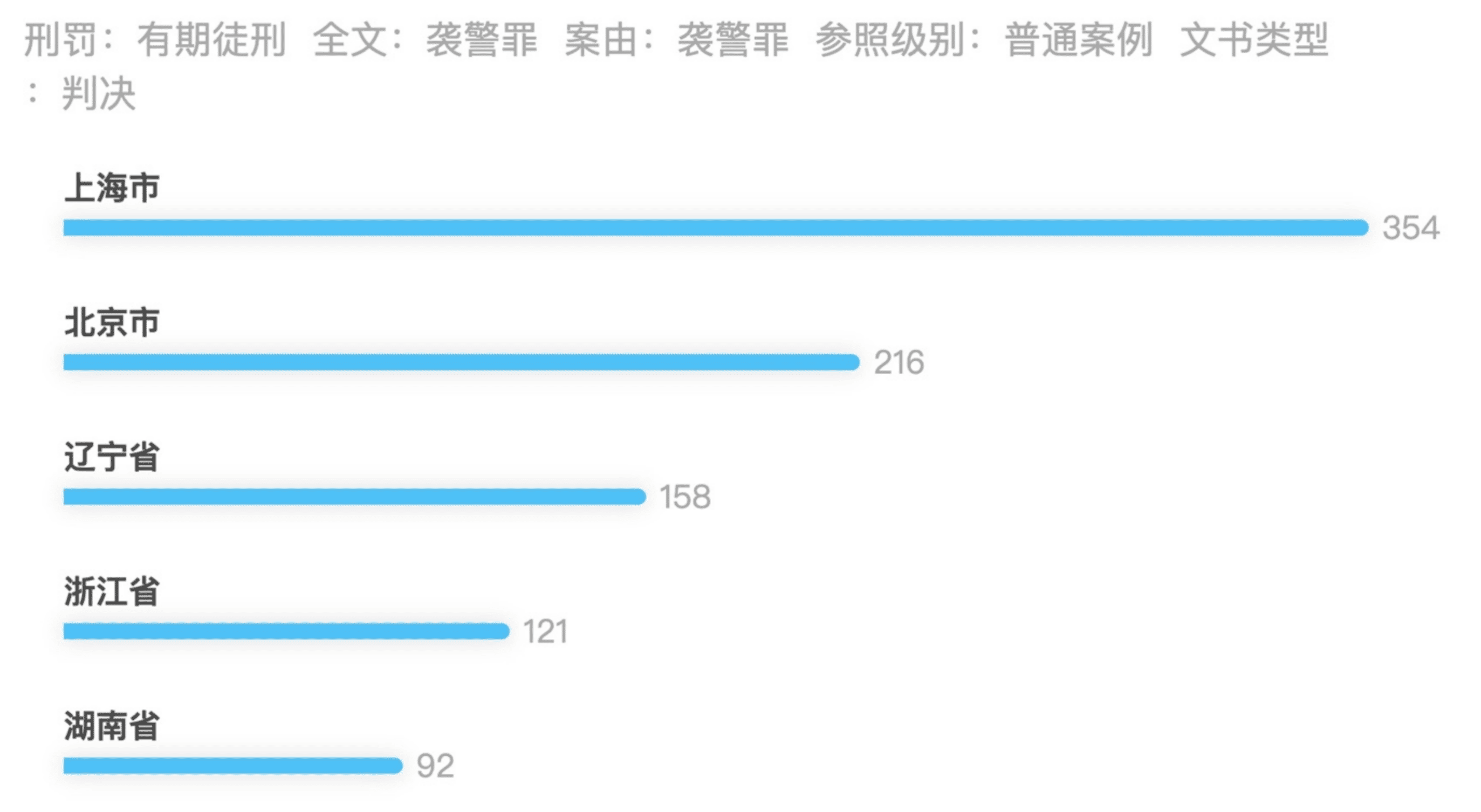

从判决呈现的时间分布而言,反映出从2021年至今袭警罪案件逐渐降低的整体趋势(参见图表一)。其中,2021年案件数量最高,为929件;2023年案件数量最低,为384件(鉴于2024年尚未结束,不予参比)。从判决呈现的地域分布而言,反映为东部地区多、北部地区少的现状,不同省份之间的袭警罪犯罪数量差异明显,依次为上海市354件、北京市216件、辽宁省158件、浙江省121件和湖南省92件(参见图表二)。

图表一|时间分析可视化

图表二|地域分析可视化

(二)定罪量刑的实证研究

首先,在量刑情节方面,当庭自愿认罪1067人次、坦白588人次、悔罪269人次、自首150人次、取得谅解103人次、积极赔偿65人次、从犯13人次。

其次,在本文样本中,判处有期徒刑1931人次,判处拘役17人次,判处管制1人次。

再次,在缓刑适用方面,共计适用缓刑415件,其中有期徒刑适用缓刑413人次、拘役适用缓刑13件,缓刑适用率为21.14%。

根据笔者梳理,针对适用缓刑的被告人,实务案例中的量刑及缓刑适用存在明显失衡情况,例如:

1.判处有期徒刑一年,缓刑二年

被告人曹某1使用踢踹的方式反抗,并用拳头击打出警人员闫某的头部,经法医鉴定,闫某右面部软组织损伤程度构成轻微伤。一审法院以曹某到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚且民事赔偿已处结并取得被害人谅解,对曹某判处有期徒刑一年,缓刑二年。

2.判处拘役四个月,缓刑六个月

被告人陈某青2为阻止民警传唤被告人陈某兴,采取手抓、嘴咬的方式袭击民警莫某等人。一审法院根据被告人陈某青的犯罪情节和悔罪表现,并经社区矫正调查评估,对陈某青判处拘役四个月,缓刑六个月。

3.判处有期徒刑六个月

被告人杨某3的暴力行为造成两位民警轻微伤。杨某经公安机关通知其亲属,在亲属的陪同下主动到案接受调查,如实供述犯罪事实,认定为自首,自愿认罪认罚,其亲属代为赔偿受伤民警的经济损失,取得谅解,一审法院综合全案量刑情节,对杨某判处有期徒刑六个月,但并未适用缓刑。

上述三起案例,在对执行职务人民警察造成的具体危险、案发后取得各种量刑情节方面并没有体现出明显的差异,但是三位被告人获得的判决结果却差异迥然,反映出判决结果与损害后果、量刑情节存在龃龉,以及缓刑适用并无明确参照标准,判决的科学性、合理性尚有缺失。

二、袭警罪的轻罪治理与刑事辩护

(一)明确“暴力袭击”的认定标准

在袭警罪案件的办理中,对“暴力袭击”的认定标准直接影响到罪与非罪的界限。通过梳理本文样本中针对人民警察人身的常见暴力行为,具体包括踢775次,拳打700次,踹608次,咬492次,推搡268次,拉扯128次,抓挠83次;与此同时,还包括辱骂861次,言语威胁286次等并不针对人民警察人身的行为。根据实务案例,该些直接暴力或软暴力行为更多呈现为一个或同案多个当事人同时实施多种暴力行为的情况。因此,在判断暴力袭击行为的严重程度等方面,需要逐一审查每个独立行为的暴力程度、作用大小及对定罪量刑的影响因素。除上述相对常见的行为模式之外,实务中时有发生相对特别的暴力行为,也应予以重视,例如在徐某某袭警案4中,徐某某用力将燃烧的烟蒂扔向民警致其脸部受伤,经鉴定人民警察受轻微伤。

根据通说观点,袭警罪及其加重犯均为具体危险犯,也即不要求受到暴力袭击的民警人身安全确实受到严重损害,只要达到严重危及人身安全的危险性即可。因此,基于当前缺乏明确判定各个暴力袭击行为严重性及量刑标准的司法解释规定的情况下,在辩护时,辩护律师应当仔细审查案件中的具体行为,判断其是否符合刑法条文及现有司法解释规定的基本标准,并以当事人行为能否达到危机人身安全的危险性为辩护重点。

(二)坚持责任主义并充分适用宽严相济刑事政策

责任主义作为刑法的基本原则之一,强调行为人在实施犯罪行为时应当具备犯罪故意或过失。在袭警罪案件中,辩护律师应当重点关注行为人的主观意图,特别是行为人是否具有通过实施暴力袭击行为妨害人民警察执法的故意。如果行为人在特定情境下出于应激反应或其他合理原因而实施了近乎暴力的行为,但并无妨害警察执法的故意,则不应被认定为袭警罪。

笔者认为,在袭警罪案件的办理中,辩护律师应当积极提出针对宽严相济刑事政策的适用,寻找法定或酌定从轻、减轻处罚的情节,如行为人主动投案、认罪认罚、赔偿损失等。通过这些情节的运用,争取办案单位提出量刑建议或作出判决时予以从宽处理。

(三)注重案件发生的具体情境

袭警罪案件往往发生在复杂的现实情境中,行为人的动机和行为方式多种多样。辩护律师应当深入了解案件背景,分析行为人在特定情境下的心理状态和行为动机。例如,如果行为人是因为误解或情绪激动而实施了暴力行为,且事后表示悔意并积极赔偿,这些因素都应当在辩护中予以充分考虑。

例如,在一起马某某涉嫌袭警案件当中,犯罪嫌疑人马某某系醉酒后与餐厅老板发生纠纷而导致民警接处警。民警到达现场顺利化解纠纷,事后对坐在楼梯上的马某某进行搀扶,后者出于酒后控制辨认能力下降及附随的应激反应,而对民警进行踢踹。但其自始并无妨害民警执法的故意,同时并未对民警造成任何轻微伤或者其他严重损害结果。此种案情是否应当认定马某某构成袭警罪,笔者认为明显存在争议。

三、袭警罪轻罪治理的优化建议

(一)立法层面

1.明确构成要件、细化量刑标准

袭警罪的构成要件包括暴力袭击、正在依法执行职务、人民警察等要素。当前,这些构成要件在司法实践中存在解释不一的问题,导致案件处理结果差异较大。立法层面应当进一步明确这些构成要件的具体内涵,以减少司法适用的不确定性。例如,暴力袭击应当限于直接作用于人民警察人身的直接暴力和硬暴力,不包括间接暴力和软暴力5。此外,建议明确“正在依法执行职务”的具体标准,包括警察行为的合法性、正当性和必要性等方面。

袭警罪的量刑标准同样应当更加具体、明确,以便司法机关在量刑时有据可依。当前,袭警罪的基本犯量刑较轻,而手段加重犯量刑较重,导致量刑结果存在两极分化的问题6。立法层面应当细化量刑标准,根据不同情节设定相应的量刑幅度,确保量刑结果的公平性和合理性。例如,建议可以根据暴力程度、造成的后果、行为人的主观恶性等因素,适用不同的量刑档次,为办案单位和辩护人在案件办理中统一标准,同时平衡量刑尺度。

2.完善缓刑适用条件

缓刑是轻罪治理的重要手段之一,可以有效减少监禁刑的适用,节约司法资源,同时有利于罪犯改过自新,维护社会和谐。然而,当前袭警罪案件中缓刑适用的标准不够明确,导致不同地区、不同案件的缓刑适用情况差异较大。立法层面应当完善缓刑适用条件,明确可以适用缓刑及应当从严惩处的具体情形。例如,可以将行为人的悔罪表现、赔偿情况、社会危害性等因素纳入袭警罪缓刑适用的考量范围。

3.对被暴力袭击的人民警察赔偿损失取得谅解,能否作为量刑情节的再审视

其一,从《刑法》及袭警罪相关司法解释、地方规定的条文表述而言,“赔偿损失取得谅解”始终为明文规定的量刑情节之一。首先,《刑法》第三十六条7明确,对于犯罪行为造成被害人经济损失的,应当判处赔偿损失;其次,《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》8及《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》9(以下简称“两高一部《指导意见》”)均将“赔偿谅解”明确列为量刑情节之一;再次,浙江省发布的《办理袭警犯罪案件的指导意见》10中同样明确,应当对袭警行为造成民警受伤或财产损失的情况依法鉴定,行为人应当承担相应赔偿责任。

其二,从法益保护角度而言,虽然增设袭警罪的立法原意中主要体现为对国家权威和民警执法权威的保护。但是在实务案例中,需要承受人身安全具体危险的,是一个个独立的人民警察,其承受的人身损害和财产损失应当得到赔偿,是袭警罪设立的应有之义。因此,从实质层面考量,袭警罪所保护的应是复杂的法益客体。

其三,对实务案例中的表述及认定的量刑情节予以分析,除前文提及,笔者从本文样本中检索到以“取得谅解”为量刑情节的案例为103人次、“积极赔偿”65人次。同时,笔者以“袭警罪”“赔偿”“谅解”为关键词检索检察文书,检索发现“赔偿损失取得谅解”的表述同样普遍存在于各地的检察文书当中。例如,在曹某路等人涉嫌袭警罪的《起诉书》11中,载明“被告人曹某路主动赔偿盛某某损失并取得谅解”;在蔡某某涉嫌袭警罪的《不起诉决定书》12中,证据清单中载明“赔偿协议书、谅解书,证实被不起诉人蔡某某与被害人金某某于2022年10月8日达成谅解,案发后蔡某某积极赔偿被害人损失,已签署赔偿协议,并出具谅解书”,该文书不仅将赔偿协议书与谅解书列为证据,更将被袭击民警金某某称为“被害人”。

结合从立法、理论和实务三个层面的分析,笔者认为通过司法解释等方式将“赔偿损失、取得谅解”明确列为袭警罪的量刑情节之一,符合当前针对袭警罪的轻罪治理之现实要求。

(二)司法层面

1.完善司法解释

当前,袭警罪的司法适用存在标准不一的问题,导致类似案件的处理结果差异较大。2020年1月10日,最高人民检察院、最高人民法院及公安部虽然在袭警罪被《刑法修正案(十一)》确立之前,结合实务中面临的争议,联合印发了两高一部《指导意见》,针对袭警犯罪的罪名适用、从重处罚暴力袭警的具体标准等做了明确、细化的规定。但是,还远远不足以全面评价实务中的复杂情况。

在袭警罪被正式增设后,基于两高一部《指导意见》,2022年,四川省13、浙江省14先后根据各自惩治袭警犯罪活动的实践经验,制定了针对办理袭警犯罪的指导意见,对“暴力袭击”、“行刑衔接”等予以细化。同时,也更进一步改善了不同区域针对袭警罪办理的差异化和量刑失衡的状况。

笔者认为,基于上述情况,最高司法机关应当在此基础上适时发布统一的司法解释,明确袭警罪的构成要件、量刑标准、缓刑适用条件等关键问题,为各级司法机关提供明确指引。此外,可以通过在每年1月10日“中国人民警察日”前后发布指导性案例,进一步细化和统一司法适用标准,同时体现司法机关对人民警察的关护。

2.规范量刑程序及保障制度

量刑程序的规范化是确保量刑结果公平公正的重要保障。针对袭警罪这类在实务中相对多发,但量刑结果已经呈现地域性量刑失衡,最高司法机关应当建立健全量刑程序,确保量刑过程透明、公正。例如,完善针对袭警罪的量刑听证制度,允许辩护律师和被告人在量刑阶段发表意见;同时,加强对袭警罪量刑结果的监督,确保量刑结果符合法律规定和公平正义的原则。

(三)刑事辩护层面

辩护律师在袭警罪案件中发挥着重要作用,有效的辩护可以在严苛刑事诉讼程序中保障被告人的合法权益。

1.程序方面:确保辩护律师与办案单位的充分沟通

在辩护律师开展工作时,应当有相关程序性文件保障并强化辩护律师与办案单位有充分的沟通时间,争取让公诉、辩护双方在合法、有限的期限内高效达成共识。根据笔者对本文样本的梳理,袭警罪一审审理期限为30天以内的占比74.5%,平均审理期限为28天。加之,涉嫌袭警罪的犯罪嫌疑人多为“单人单案”,根据《刑事诉讼法》的相关规定,一起刑事案件从侦查机关的拘留、逮捕、预审,公诉机关的审查起诉,直至审判程序,能够给予给辩护律师为犯罪嫌疑人或被告人提供有效辩护的时间极其有限。更何况在与犯罪嫌疑人或被告人沟通后,辩护律师还需要与办案单位承办人员提交文书、沟通意见。

2.实体层面:确立袭警罪、妨害公务罪的梯度式辩护思路

笔者认为,在当前的轻罪治理时代,可以参照适用刘艳红教授提出的“法益侵害+最小限度”理论15,对袭警罪的辩护提供罪轻、无罪的辩护思路。针对袭警罪保护的法益,有学者归纳为“保护人民警察的人身安全和执法权威,二者均不可偏废”16,该观点能够呼应袭警罪立法时所主张的“通过维护警察执法权威进而维护法律权威”。

因此,针对能否成立袭警罪的判断,从法益侵害角度而言,辩护人应当注重:1.关注被暴力袭击的人民警察在发案时是否能够代表国家权威或执法权威;2.嫌疑人之行为是否达到妨害人民警察执行公务的程度;

3.针对国家权威所受损害程度,根据刑事、行政标准予以区分;4.考虑出罪事由或量刑情节。

借助该论证思路,有利于建立袭警罪的罪轻甚至出罪科学辩护体系。笔者认为,可以考虑,基于妨害公务罪与袭警罪之间普通与特别关系,确立以袭警罪、妨害公务罪及无罪为梯度的辩护思路。即,若行为人之暴力行为显著轻微,应当依据《刑法》第13条但书规定排除在处罚范围之外,认为不具有妨害警察执行公务危险的,既不应认定为妨害公务罪,更不应认定为袭警罪;若行为人之暴力行为足以阻碍警察执行公务,但暴力程度、危害性均非常有限,则应优先考虑适用妨害公务罪予以认定;若行为人之暴力行为的暴力袭击程度已经明显超过妨害公务罪的“暴力、威胁”程度,才应基于符合袭警罪的行为标准开展辩护工作。

四、结语

袭警罪的独立成罪应运于时代发展,但是对于其量刑优化和轻罪治理同样不可偏废。袭警罪的设立旨在通过法律手段强化对警察依法执行职务的保护,确保执法活动的顺利进行。针对袭警罪的刑事辩护,辩护律师应当抱持与维护国家权威相当的谨慎态度,在最大程度保障犯罪嫌疑人、被告人合法权益的同时,严格遵循责任主义原则,区分罪与非罪的界限。统一司法解释、规范量刑标准、保障辩护律师与办案单位的沟通等,能够提高袭警案件办理的司法透明度和公正性,增强公众对司法系统的信任与支持,对构建和谐社会、推进法治建设意义重大。

刑法学硕士,主要执业领域为刑事法律服务。曾办理刑事案件数百件,涉及上市公司高管犯罪、职务犯罪、计算机信息网络犯罪、有组织犯罪、知识产权犯罪、税务犯罪等刑事业务领域。2024年荣获四川省第四届律师“十佳辩护词”表彰及四川省第四届律师“十佳辩护词”表彰;2024年获评首届成渝地区双城经济圈检察官——律师模拟庭审大赛”最佳辩护人团队奖、优秀辩护人奖;2023年获“四川省律师行业优秀共产党员”表彰。

相关注释

1.参见青州市人民法院(2024)鲁0781刑初248号《曹某袭警一审刑事判决书》,2024年6月20日。

2.参见安化县人民法院(2021)湘0923刑初287号《陈某兴、陈某青刑事一审刑事判决书》,2021年9月18日。

3.参见天水市秦州区人民法院(2024)甘0502刑初73号《杨某袭警罪刑事一审刑事判决书》,2024年4月16日。

4.参见上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115刑初661号《徐某某袭警罪一审刑事判决书》,2023年04月07日。

5.参见晋涛、姚晶晶:《袭警罪中暴力袭击的限缩适用》,载《山东警察学院学报》2023年1月第1期,第38-39页。

6.参见曹波、刘浪秀:《作为独立罪名的袭警罪之实践效果及规范使用——基于1701份裁判文书的实证分析》,载《犯罪研究》2024年第3期,第26页。

7.参见:《中华人民共和国刑法》第三十六条:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。”

8.参见最高人民法院、最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》“三、常见量刑情节的适用”“(十四)具有自首、重大坦白、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解等情节的,可以减少基准刑的60%以下,犯罪较轻的,可以减少基准刑的60%以上或者依法免除处罚。”

9.参见最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》“六、对于构成犯罪,但具有初犯、偶犯、给予民事赔偿并取得被害人谅解等情节的,在酌情从宽时,应当从严把握从宽幅度。”

10.参见浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《办理袭警犯罪案件的指导意见》第十一条:“公安机关办理袭警违法犯罪案件,应当及时固定现场证据,除一般案件所需证据材料外,公安机关应当注重收集、提取下列证据材料,查清案件事实。……(五)对造成民警或者他人受伤、财产损失的,应当依法进行鉴定。”第十二条:“对造成民警或者他人受伤、财产损失的,行为人应当承担民事赔偿责任。”

11.参见马鞍山市花山区人民检察院花检刑诉〔2023〕390号《起诉书(曹某路、胡某武、曹某武案)》,2023年11月3日。

12.华阴市人民检察院华阴检刑不诉〔2023〕33号《不起诉决定书(蔡某某)》,2023年6月30日。

13.参见《四川:出台<指引>规范袭警犯罪案件办理》,最高人民检察院,最后访问时间:2024年11月17日,链接:https://www.spp.gov.cn/spp/scjcp/202205/t20220517_574598.shtml。

14.参见浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《办理袭警犯罪案件的指导意见》,2022年2月25日印发。

15.参见刘艳红:《轻罪时代我国应该进行非犯罪化刑事立法——写在<刑法修正案(十二)>颁布之际》,载《比较法研究》2024年第1期,第29页。

16.参见张永强:《袭警罪的规范演进和理解适用》,在《重庆大学学报(社会科学版)》2022年第11期,第287页。